为深入贯彻落实党的二十大关于“全面推进乡村振兴”和“推进文化自信自强”的战略部署,“峡医青苗”志愿服务队17名师生,于7月2日至7日深入梁平区开展为期6天的“三下乡”社会实践活动。以青春之名扎根乡村、溯源历史、服务群众,在乡村振兴实践中书写属于新时代青年学子的责任与担当。

文化寻根:非遗探访激活传统生命力

在梁平博物馆,队员们从《梁平赋》的铿锵字句中感受历史脉搏,在梁山古寨群的防御体系中领略古代军事智慧,更被梁平竹帘的精巧所震撼。走进国家级非遗梁平木版年画传承人徐家辉老师的工作室,队员系统学习了解了梁平木版年画的制作工艺,并在其的指导下体验了木版年画的雕刻与印刷等环节。当一幅幅鲜活的年画从指间诞生,匠人精神的真谛在这一刻变得具体可感——传统工艺不仅是技术的传承,更是文化的血脉。此外,“峡医青苗”团队还拜访了国家级非遗癞子锣鼓的传承人贺志灿。在其带领下,队员们深刻感受:癞子锣鼓的铿锵节奏让人热血沸腾,抬儿调的即兴唱词展现着民间智慧,草把龙的灵动腾挪传递着农耕文明的精髓。这些珍贵的非遗项目,既是记录历史的“活化石”,更是激活乡村文化记忆、推动文化振兴的“金钥匙”。

教育启蒙:非遗课堂播撒文化种子

在社区的托管班中,志愿者们积极地将自己所学的知识和技能转化为实际的教学输出,他们以“中医药+非遗”的文化轴线为核心,精心设计并开展了一堂既富有知识性又充满趣味性的文化体验课程。孩子们通过“看、闻、触、尝”等多种感官的综合运用,近距离地接触和感受了各种中药材的独特魅力。与此同时,在木版年画的制作课堂上,更是将当下流行的国潮IP“魔童哪吒”与木版年画进行了巧妙地融合与创新。当孩子们亲手制作出一个个寓意防疫保健的香囊,以及一幅幅充满创意的年画作品,并高举这些成果欢呼雀跃时,文化传承的种子已经在他们幼小的心灵中悄然播撒,生根发芽。

这一系列的文化教育活动,不仅让孩子们在亲身体验中感受到了传统文化的深厚底蕴,更生动地诠释了新时代文化传承的新范式——我们既要坚定不移地守护和传承文化记忆的“根脉”,更要与时俱进地运用当代的语言和表达方式,让传统文化焕发出新的生机与活力,使之真正“活”起来、“潮”起来,从而深入地融入青少年的日常生活之中,成为他们精神世界的重要组成部分。

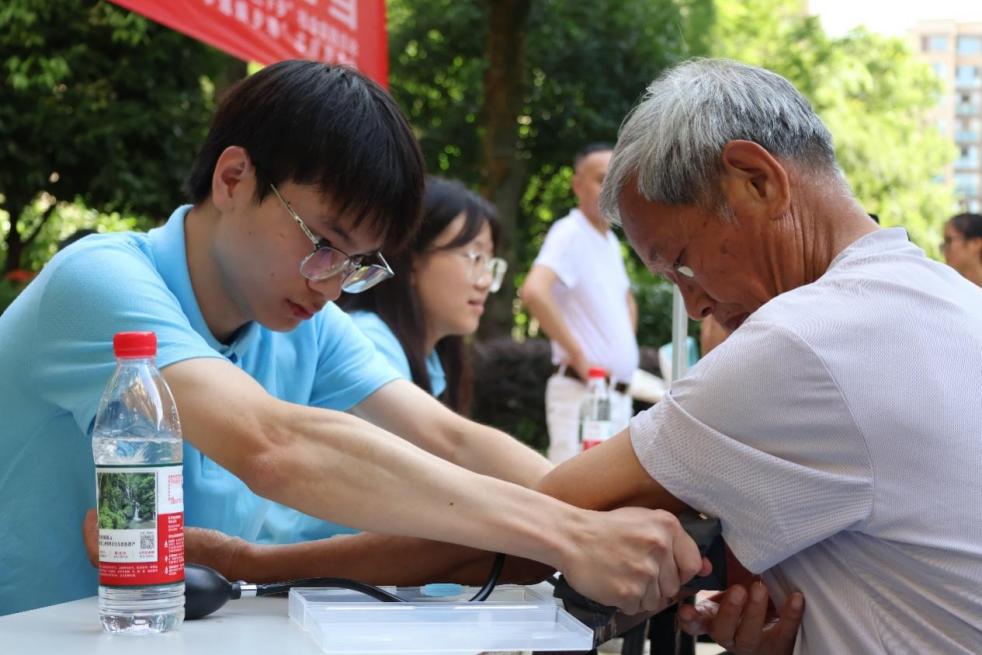

健康护航:义诊服务筑牢基层医疗网

作为医学生,“峡医青苗”队员们充分发挥自身的专业优势,将其转化为服务社会的动能。分别在张桥社区与龙滩村两地,开展了“健康守护”的义诊活动。活动现场,队员们井然有序地分工协作:血压测量组的成员们认真地为群众测量血压;艾灸区的队员们则运用所学知识,为有需要的群众进行身体调理;按摩组的成员们手法娴熟,有效地为群众缓解身体疲劳;视力检查和口腔咨询的台前,更是排起了长长的队伍,队员们耐心地为每一位群众进行检查和解答。

针对检测指标出现异常的群众,队员耐心细致地为他们提出包括饮食调整、作息规律以及就医指导等方面的建议。此外,现场还特别开设了健康知识科普小课堂,向广大群众普及了慢性病预防、爱眼护牙等日常生活中不可或缺的健康知识。

活动结束后,群众纷纷表示:“这些志愿者娃娃不仅技术好,而且非常细心,把这么贴心的服务送到家门口,真是让我们感到无比温暖!”这样的场景,不仅让“峡医青苗”队员们深刻理解了“医者仁心”的真正内涵,更让他们体会到,基层医疗工作不仅仅是医疗技术的传递,更是对群众温情的浸润和关怀。

产业调研:特色农业解锁乡村振兴密码

在龙滩村的柚园中,“峡医青苗”队员们实地探寻梁平柚深加工产业对乡村振兴“产业升级”的强劲带动作用。柚子地中,队员们挥洒汗水,协助果农完成除草、修枝与疏果等农活。果农现场介绍的“捕蝉增收”生态模式令队员们惊叹不已——通过活蝉捕捉与销售,不仅有效减少虫害,更延伸出高蛋白食品产业链,使农户收入成倍增长!柚子营销中心,琳琅满目的精油、果脯、酵素等深加工产品,生动诠释着“三产融合”如何激活乡村经济。这场沉浸式调研让青年学子深刻领悟:乡村振兴的道路上,既需要我们秉持精耕细作的务实态度,扎实做好每一项基础工作,更需要不断引入科技与知识的持续赋能,用现代科技和先进理念为传统农业注入新的生机与活力,使其在新时代的背景下焕发出勃勃生机。

六天的实践,队员们用双手触摸历史温度,用脚步丈量祖国土地,以专业传递服务热度。作为新时代青年,队员们深刻认识到:乡村振兴既是国家战略,更是青春舞台。服务队将以此次活动为新起点,持续深化“非遗保护+健康服务+产业赋能”三位一体服务模式,让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花,以实干实绩践行“请党放心,强国有我”的青春誓言!